PCをUSBから起動する

USB起動とは

PC本体のストレージ(SSD,HDD)を使わずに、USBに接続したデバイス(USBメモリ, 外付けHDDなど)からPCを起動することを USB起動と言います。

USB起動はむずかしい?

この記事では、二通りのUSB起動の方法を紹介しています。しかし、「この記事の通りにやれば簡単です」とはとても言えません。

USB起動には、BIOSというのが大きくかかわってくるのですが、まずBIOSの開き方がメーカーごとに違う場合が多く、メニューの構成、設定方法などもさまざまです。

また、USB2.0とUSB3.0以降の端子が混在しているPCでは、USB2.0の端子からでないとUSB起動できないPCもあります。

この他、BIOSの設定がUSB起動に適したものになってないとエラーが出たり、BIOS画面の起動デバイスにUSBメモリが表示されない などということもあります。

USB起動が必要な場面とは

PC本体のストレージにWindowsやLinuxをインストールするときは ライブUSBを USBから起動しなければいけません。PC本体のOSではなく外付けHDDなどにインストールされた別のOSを使いたいときもUSBから起動します。また、GPartedなど USBから起動できるライブアプリも存在します。

BIOSとUEFI

BIOSとは、簡単にいうとハードウェアの制御やOSの読み込みを行うプログラムのことです。UEFIは、その進化版です。どちらも似たようなものなので、この記事では UEFIも BIOSとして表記します。

USB起動を行うには BIOSを設定するメニュー(BIOS画面、ブートメニュー)を出すことから始めます。

ブートメニューとブートオーダー

USBからPCを起動するには、ブートメニューからデバイスを選択して起動する方法。BIOS画面からブートオーダーの順位を変更して起動するという2つのやり方があります。

ネット上で情報が多いのは「ブートオーダーの順位を変更して起動する」の方ですが、「ブートメニューからデバイスを選択して起動する」の方が簡単です。

また、BIOSによっては、「終了」画面に「boot over ride」という項目が表示されるものがあります。これは、ブートメニューとほとんど同じで、ここから機動したいデバイスを選択することでPCをUSBメモリなどから起動できます。

USB起動の前にやっておくこと

LinuxのライブUSBなどUSB起動可能なUSBメモリを用意します。Rufusなど使ってブータブルUSBを作成します。以前にアップした「ブータブルUSBメモリの作り方 Ventoy編」なども参考にしてみてください。

Windowsの高速スタートアップがオンのままでは BIOSに入れないことが多いので、高速スタートアップはオフにしておきます。

セキュアブートは、無効にしておく。

Windowsのインストールならセキュアブート有効で問題ないと思いますが、Linuxのインストールでは無効にしておくのが無難です。セキュアブートの有効・無効は、BIOSに入って設定を変更しなければいけないので次に詳しく記します。

セキュアブートを無効にする

セキュアブートとは、PC起動時に信頼できると検証されたソフトウェアからのみ起動できるようにする機能です。

BIOSに入って設定を変更するので、どこを変更したのか後からわかるようにしっかりメモしておきます。

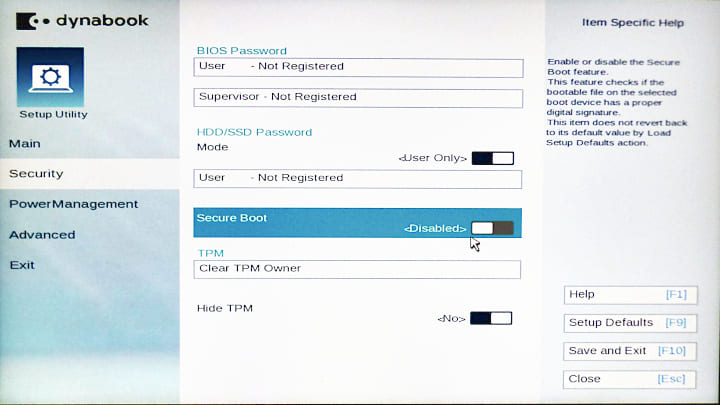

以下はUEFIのDynabookの場合のセキュアブート無効の手順です。これ以降は、後から変更箇所を元に戻せる自信のある方のみ自己責任でやってください。ちなみにセキュアブートとか関係ない古いPCの場合はここを飛ばして結構です。

PCの電源をONにしてメーカーロゴが表示されたらF2キーを連打する。Dynabookの場合はF2キーでBIOSに入ります。メーカーによってはBIOSに入るのにF2キー以外を使っている場合もあるので、自分のPCはどのキーを使ってBIOSに入るのかあらかじめ調べておきます。

BIOS画面が表示されたら左側の「Security」を選択します。メニュー項目の選択は、マウスのクリックかカーソルキーを使ってそこまで移動して行います。「Security」を選択すると、その中に「Secure Boot」の項目があるのでマウスでクリックするか、カーソルキーで移動して「Secure Boot」の項目まで来たら Enterキーを押して 「Secure Boot」を Enabledから Disabledにします。

セキュアブートを無効にしたら、F10キーを押します。「Exit Saving Changes?(Y/N)」で Yキーを押すか Yesを選択すると変更した設定を保存してPCが再起動されます。

ブートメニューから USB起動する

ここからPCにUSBメモリを挿してUSB起動をする方法を解説します。

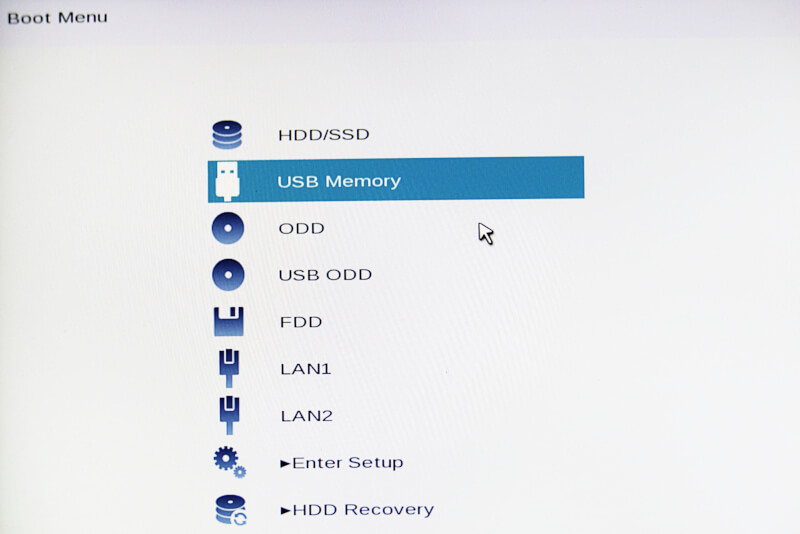

次の図は Dynabookのブートメニュー画面です。電源ONでPCを起動します。最初にメーカーロゴが出ているときに F12を連打するとこの画面が開きます。あとはカーソルキーまたはマウスで「USB Memory」を選択して Enterキーを押すと USBメモリから PCが起動します。

DynabookではF12キーでブートメニュー画面が出ますが、他のメーカーのPCでは別のキーを使っている場合もあります。あらかじめ自分のPCで使うキーを調べておいてください。一応私が知っているものをいくつか書いておきます。メーカーが同じでもPCが作られた年代、シリーズによってちがうキーが使われている場合があります。それをご了承の上試してみてください。

NEC F7、FUJITSU F12、Lenovo F12、GM F7、HP F9、Panasonic F2(F2でBIOSを開いてブートメニューを選択)

また、PCによっては、BIOS(またはUEFI)でブートメニューを有効化しないとブートメニューが使えない場合もあるので注意してください。ちなみに、ブートメニューも BIOSの一部なので BIOSにパスワードがかかっていると開くことができません。

ブートメニューを開くキーが分からない場合は、次に紹介する「ブートオーダーを変更して起動する」を試してみてください。

ブートオーダーを変更して起動する

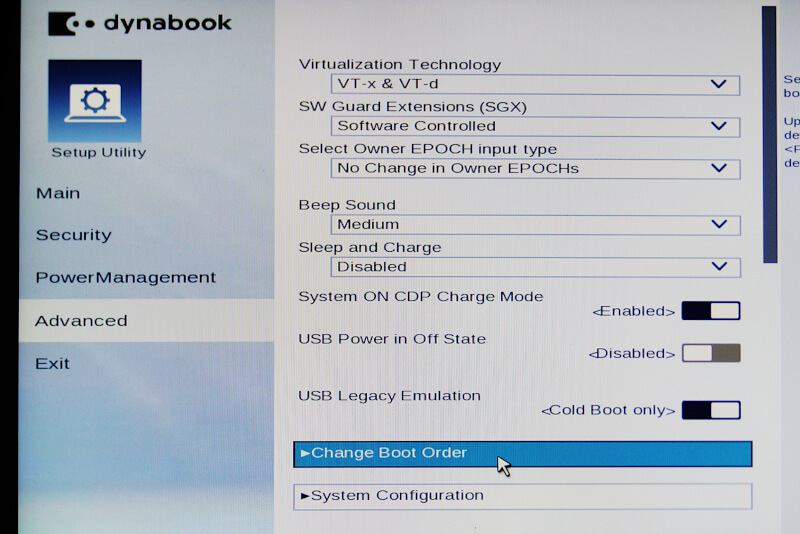

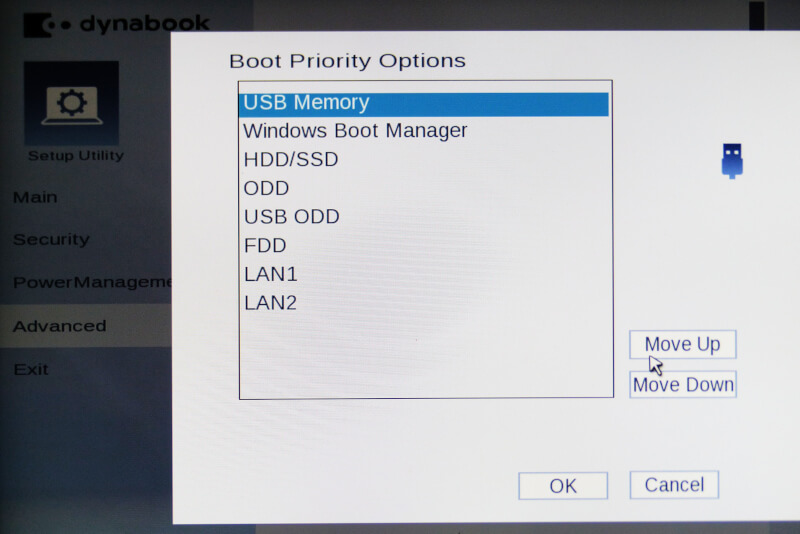

次はブートオーダーを変更してUSB起動を行う方法です。ブートオーダーの代わりにブートプライオリティという言い方をしているPCもあります。

ブートオーダーの変更は、BIOSからおこないます。起動時、ロゴが出ているときにF2キーを連打してBIOS画面を開きます(Dynabookの場合)。

左側の「Advanced」を選択すると右に「Change Boot Order」の項目出てくるので、これを選択します。

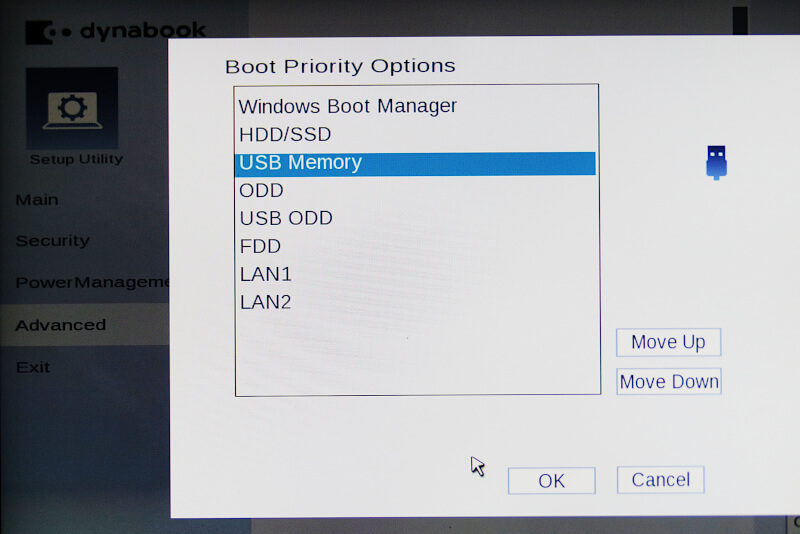

「USB Memory」を選択して「Move Up」で上に移動します。古いPCのBIOSでは、F5,F6キーで上下に移動することができます。

ブートオーダーを変更したら F10キーで BIOSを終了して再起動します。他に問題がなければ USBメモリから再起動するはずです。

USB起動に何回も失敗してしまったとき

BIOSを開けなかったり、USB起動に失敗すると大抵の場合はWindowsが起動してしまいます。Windowsが起動してしまったら、回復→トラブルシューティングからBIOSを開くという方法もあるのですが、今回はとりあげません。

起動してしまったWindowsをシャットダウンして、またUSB起動に挑戦するというのは結構大変です。SSDでも面倒なのにHDDの場合は怒りすら湧いて来ます。

そんなとき私は、PCからストレージをはずしてから USB起動させてみる、という方法をやることがあります。

これなら起動可能なデバイスはUSBメモリしかないので、PCの電源を入れれば他になにもしなくても USB起動します。これでUSB起動しなければ、PCがUSB起動可能な設定になっていないとか、USBメモリに問題があるなど原因を絞ることができます。

万人におすすめできる方法ではありませんが、ストレージの交換をしたことがある人なら試してみてもいいかもしれません。やるときは自己責任でお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/5002b5d0.45f9e8be.5002b5d1.b4c91b9c/?me_id=1405359&item_id=10000550&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpctrust%2Fcabinet%2Fimgrc0234982042.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)